Actualmente la relación de los seres humanos con el resto de los animales sigue marcada por una lógica de jerarquía: ellos dependen de nosotros, pero nosotros decidimos hasta qué punto existe ese vínculo. Los usamos para aliviar la soledad, para llenar vacíos, incluso para “impartir valores” a nuestros hijos, pero apenas se enferman, envejecen o resultan incómodos, su destino queda en duda. La contradicción de amar, pero no cuidar, vivir juntos, pero no asumir responsabilidades no es solo personal: es estructural. Y ahí radica su dimensión política.

No se trata solamente de un problema de sensibilidad, se trata de cómo concebimos la vida y con quién decidimos compartirla de forma justa. La ternura no basta si no se traduce en acciones concretas. Habitamos ciudades pensadas para el funcionamiento de las máquinas, no para el bienestar de los cuerpos. Cuerpos humanos y no humanos que deben adaptarse a veredas angostas, esquinas sin sombra y un entorno lleno de peligros cotidianos. Al mismo tiempo, sostenemos una imagen idealizada del “animalito feliz”, como si el entorno no tuviera nada que ver con su sufrimiento. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido realmente a observar cómo transitan los animales por este mundo que diseñamos exclusivamente para nuestras necesidades?

Reconocer su existencia no basta. Necesitamos comprender que los animales no humanos tienen agencia, sienten, recuerdan, aprenden. Nos enseñan sin palabras y acompañan sin exigir, entregando afecto desde una presencia que no pide, pero que transforma. ¿No es acaso esa manera de estar en el mundo (afectiva, leal, silenciosa) una forma de comunidad que deberíamos aprender a valorar?

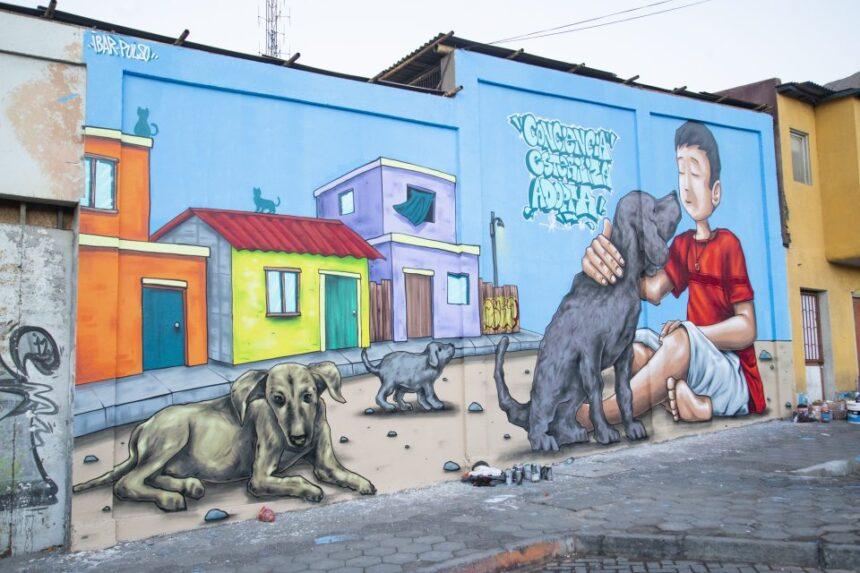

He visto cómo los niños descubren la ternura acariciando a un perro callejero, cómo una persona mayor encuentra consuelo en la mirada tranquila de un gato, cómo comunidades completas se organizan para salvar a un caballo maltratado. En cada uno de esos gestos se revela una verdad profunda: el cuidado no es un acto de caridad ni una obligación moral vacía, sino una práctica política y ética que nos compromete con los otros, incluso cuando esos otros no hablan nuestro idioma. Lo plantea muy bien Donna Haraway cuando afirma que no somos una especie que está por encima de las demás, sino una especie entre especies. No es una frase bonita, es una crítica directa a las jerarquías que reproducimos incluso cuando decimos amar. ¿Por qué el perro de raza duerme en cama y el quiltro muere de frío en la calle? ¿Por qué sentimos compasión por unos y desprecio por otros?

Pensar políticamente nuestra relación con los animales de otras especies distintas a la nuestra es ir más allá del sentimentalismo y del gesto asistencial. No se trata de ser héroes rescatistas ni de aplaudir campañas conmovedoras. Se trata de cuestionar el orden establecido: ese que decide quién merece vivir con dignidad y quién no. Y, sobre todo, de comprender que ese orden puede, y debe, ser transformado.

La tenencia responsable no puede quedarse en palabras ni en gestos mínimos, cuidar a otro ser vivo no es simplemente cumplir con ciertos requisitos; es sostener un vínculo que reconoce al otro como alguien que importa, que siente, que habita con nosotros. Es preguntarnos cómo generamos condiciones reales para una convivencia respetuosa: desde el espacio que compartimos hasta el tiempo que dedicamos. Pero ese cuidado, si es solo individual, se vuelve frágil. Necesitamos pensar formas comunitarias de habitar con otras especies, donde el bienestar no dependa exclusivamente del afecto o del azar. Donde los vínculos no se rompan apenas aparecen el cansancio, la enfermedad o la incomodidad.

No basta con hablar de los animales que duermen en nuestras camas. También existen aquellos que no figuran en nuestro cotidiano urbano, pero forman parte de la vida. Perros que cuidan parcelas, caballos usados como herramientas, otros como arma o como diversión. ¿Dónde queda la responsabilidad afectiva con ellos? ¿Por qué ciertos cuerpos merecen cuidado y otros no? En nuestra relación con los animales de otras especies se reflejan muchas de nuestras otras violencias: la capacidad de cosificar lo que sentimos ajeno, de ignorar el dolor si no lo escuchamos, de justificar el abandono en nombre del “no pude hacer más”.

Pero sí podemos hacer más. Podemos pensarnos desde la coexistencia y no desde la utilidad. Desde el vínculo, no desde la propiedad. Podemos construir comunidades donde el cuidado no sea un lujo ni una excepción, sino una práctica cotidiana, sostenida, política. Los animales no humanos no necesitan que los humanicemos. Necesitan que los respetemos. Que entendamos que no estamos solos en este mundo, que habitamos entrelazados, y que cada gesto de indiferencia o de ternura deja huella. Pensar eso, sentir eso, actuar en consecuencia: ahí empieza otro tipo de política, la de habitar en conciencia más allá de lo humano.

Lecturas que acompañan esta reflexión:

Haraway, Donna (2019). Cuando las especies se encuentran: introducciones. Tabula Rasa, 31, 23-75. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39660441002

Haraway, Donna (2016). Manifiesto de las especies de compañía. Sans Soleil Editores.